Wie Programmmanagement in Matrixorganisationen funktioniert

6. März 2012

Programmmanagement in Matrixorganisationen unterscheidet sich vom klassischen Projektmanagement: Der Programmmanager verantwortet Struktur und Planung, die Fachbereiche steuern Ressourcen.

Ich schreibe darüber, weil Matrixorganisationen Alltag in vielen Unternehmen sind. Wer die Rollen, Konflikte und Integrationspunkte versteht, kann Programme wirksam steuern und erfolgreich abschließen.

Reifegrad hat enormen Einfluss auf den Erfolg von Programmen mit vielen Abhängigkeiten. Unternehmen mit hohem Reifegrad haben rund 30 % mehr Wahrscheinlichkeit, Projekte erfolgreich abzuschließen als solche mit niedrigem Reifegrad (Details dazu im letzten Artikel).

In diesem Artikel geht es darum, wie Programmmanagement in Matrixorganisationen großer Unternehmen funktioniert. Die Erfahrungen basieren auf mehreren Projekten, die ich für Kund:innen aus unterschiedlichen Branchen (Chemie, Energie, Fertigung, IT, usw.) begleitet habe.

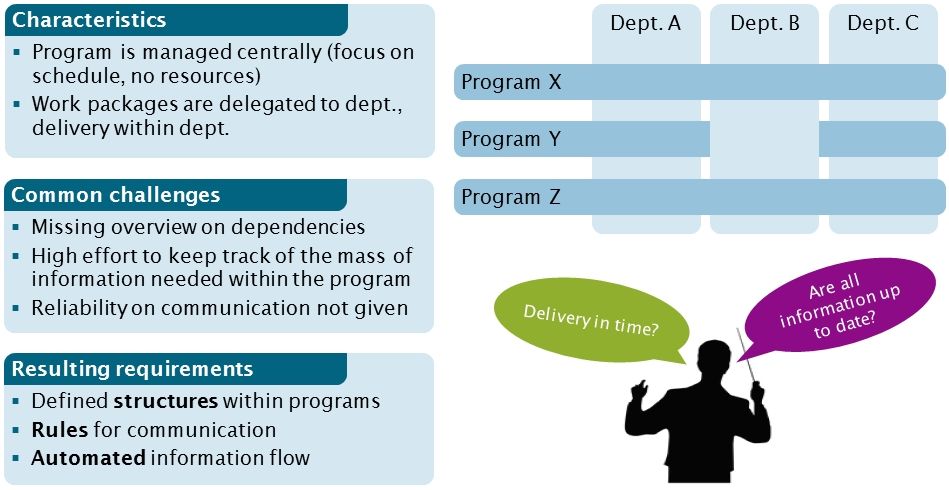

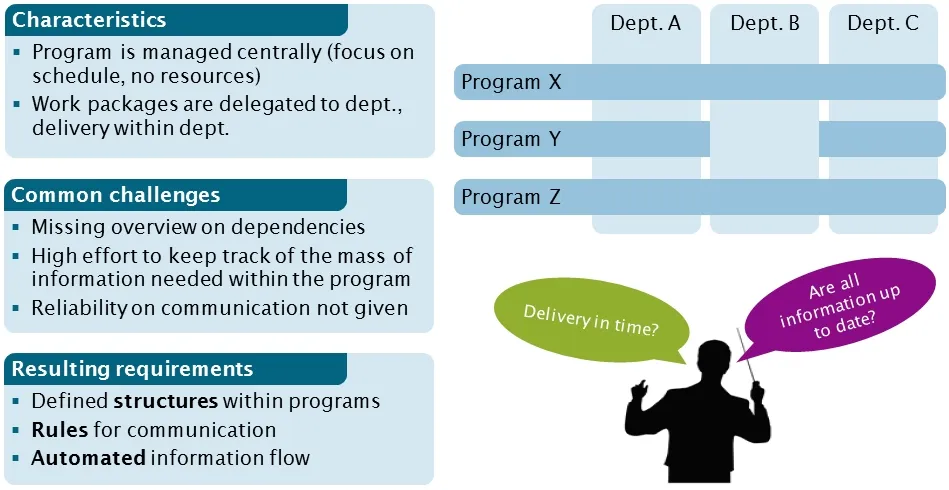

Wir haben beobachtet, dass Programmmanagement sich vom klassischen Projektmanagement unterscheidet. Während im Projekt alle Kompetenzen beim Projektleiter gebündelt sind (Struktur, Zeitplan, Ressourcen usw.), ist es im Programm anders:

Der Programmmanager verantwortet die WBS (Work Breakdown Structure) und den Zeitplan, nicht jedoch die Ressourcenzuteilung. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

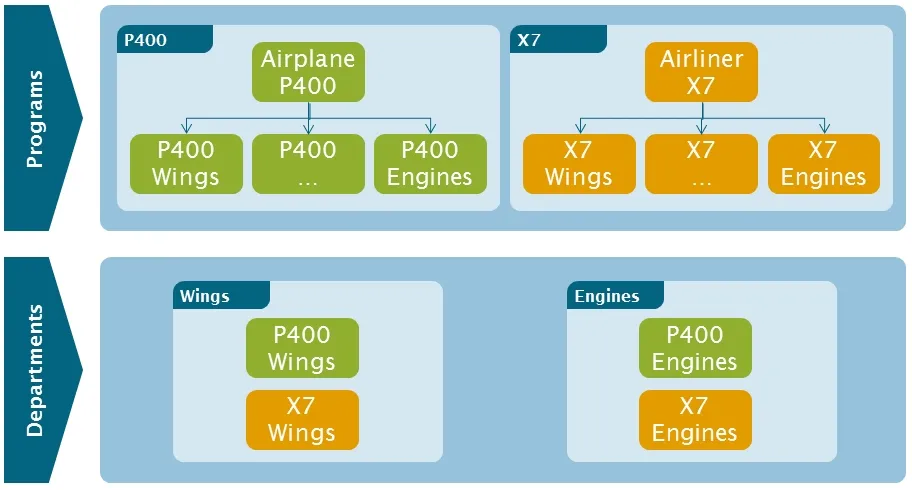

Ein Programm wird durch den Programmmanager strukturiert und geplant. Arbeitspakete werden als Deliverables definiert und den Fachbereichen zugewiesen. In den Fachbereichen werden sie weiter detailliert und mit Ressourcen besetzt. Ein Beispiel aus der Airline-Industrie verdeutlicht dies:

Das Programm wird in Arbeitspakete aufgeteilt, die von Fachbereichen geliefert werden (z. B. Flügel oder Triebwerke). Diese Aufgaben sind im Kontext des Programms verplant. Die Fachbereiche wiederum strukturieren ihre Arbeit entlang der Programme (z. B. P400, X7). Dort werden die Aufgaben detailliert, geplant und umgesetzt.

Die Herausforderung: eine integrierte Lösung zu schaffen, die Abweichungen transparent macht und Konflikte sichtbar werden lässt. Wie das gelingen kann, ist Thema im nächsten Beitrag – oder in meiner Session auf der Microsoft Project Conference (#mspc12) in Phoenix, 20.–22. März (Abstract zur Session #pc310).

Du hast gesehen, wie Programmmanagement in Matrixorganisationen großer Unternehmen funktioniert. Der nächste Artikel dieser Serie behandelt die unterschiedlichen Rollen und ihre konkurrierenden Ziele.

Ingo Meironke, PMP – Manager bei Campana & Schott - @meiroTweet